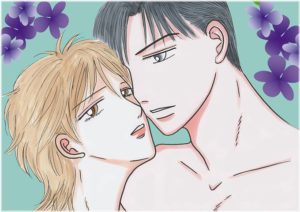

────目を合わせて欲しい。

そう言えば、悠理は照れたように顔を背けた。

こんな関係になって早半年。

“恥ずかしい”だなんて…………

そんな柄でもないくせに、いつもいつも彼女は目を逸らす。おまえの顔を見つめながらイきたいのに──

最後の最後に手で覆うなんて止めてくれ。

懇願するよう告げれば、悠理は真っ赤な顔で首を振った。

「あたい…………変な顔してるもん。絶対、不細工だもん。」

どんな顔をしていても、僕にとっては大事なその瞬間。

見逃し続けてきたこと自体、腹立たしい。

「今更、おまえのえげつない顔で萎えるような僕じゃありませんよ。」

「…………そ、そんなえげつない顔、見せてきた?」

「過去を振り返ってみなさい。相当ですから。」

泣きそうに歪んだ顔を引き寄せ、口付けを。

「愛してるから。………どんなおまえでも絶対に愛せるから……………」

そっと頬を重ね合わせれば、悠理はようやく僕の目を見つめた。

「も…………クセになっちゃってるし………今度するときは、手、押さえてて?」

「それは…………ずいぶんと魅力的な提案ですな。」

興奮が立ち上る。

拘束を嫌う悠理を押さえつけることが、僕にとってどれほど甘美な誘惑か、彼女は解っていない。

一瞬にして昇りきった欲望を隠さぬまま舌なめずりしてみれば、悠理は諦めたように瞳を閉じた。

その瞼に啄むような甘いキスを。

そして再び始まる…………官能の夜。